今週のトピックはこちら

① 姫路獨協 学生募集停止

② 後発 金額ベースで65%目指す

③ アプリで減酒治療

薬剤師の“わ”ニュ~スです😆

先週一週間(3/31~4/6)の出来事の中から、「薬剤師」に関係がある記事について、編集者の独断と偏見でピックアップして毎週日曜日に配信します❗️

これを読めば、業界の流れに取り残されない👍

独断と偏見なのでご意見は受け付けません!

すき間時間を利用して、サクッと先週一週間の情報をGETしましょう!

※ニュースの情報をご活用される場合は、必ず皆さんの責任の元で情報を取得し、日々の業務にご活用ください

スポンサー&協賛企業・団体のご紹介!

多くのご協力をいただき、薬剤師の“わ”は研修会やオンラインセミナーを開催しています!

① 姫路獨協 学生募集停止

姫路獨協大学(薬学部医療薬学科)が、令和7年度(2025年度)入学者の募集を停止することを決めました。

理由は、入学者数の減少が続き、定員充足の改善が見込めないからです。

文部科学省の「薬学部における修学状況等(2023年データ)」の報告によると、現在の薬学部の数は、国立が14大学、公立が5大学、私立が60大学の、合計79大学あります。

#多すぎ!

「兵庫県内ならびに近県薬学部との競争激化」とありますが、近畿圏には12の私立大学の薬学部があり(京都薬科大学、同志社女子大学、立命館大学、大阪大谷大学、大阪医科薬科大学、近畿大学、摂南大学、神戸学院大学、神戸薬科大学、兵庫医科大学、姫路獨協大学、武庫川女子大学)、18歳人口が減少していることから、学生の確保が難しいようです。

2023年の入学状況を見ると🤔

筆者の母校である「神戸薬科大学」は、入学定員270名に対して入学者数が296名ですが、姫路獨協大学は入学定員60名に対して入学者数が5名と入学定員充足率が8.3%

入学者を受け入れる最後の年である2024年度は、入学定員60名に対して入学者数が20名と、充足率が非常に低い状況です。

全私立大学の平均の入学定員充足率は94.7%ですので、非常に低いことが分かります。

薬学部が急増したことから、2022年に文部科学省が2025年以降は薬学部の新設は認めないという発表をしましたが…

人口が減り、6年間大学に行くなら医師や看護師、または別の学部を目指す学生が増えている状況で、今後も薬学部に行く学生は少なくなると考えられます。

姫路獨協大学のような数値ではないですが、入学定員充足率が100%を切っている大学はいくつかあります。

今後も、姫路獨協大学のように学生募集を停止する大学が出てくるかもしれません。

詳しくはこちら

・薬学部医療薬学科の学生募集停止について(姫路獨協大学)

②後発医薬品 金額ベースで65%目指す

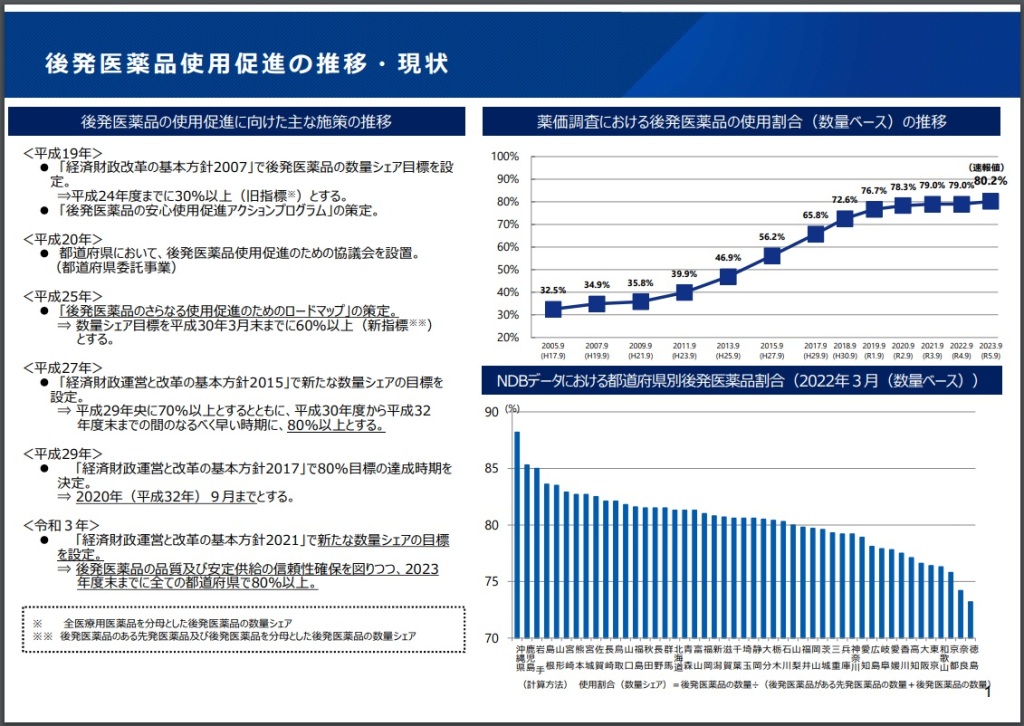

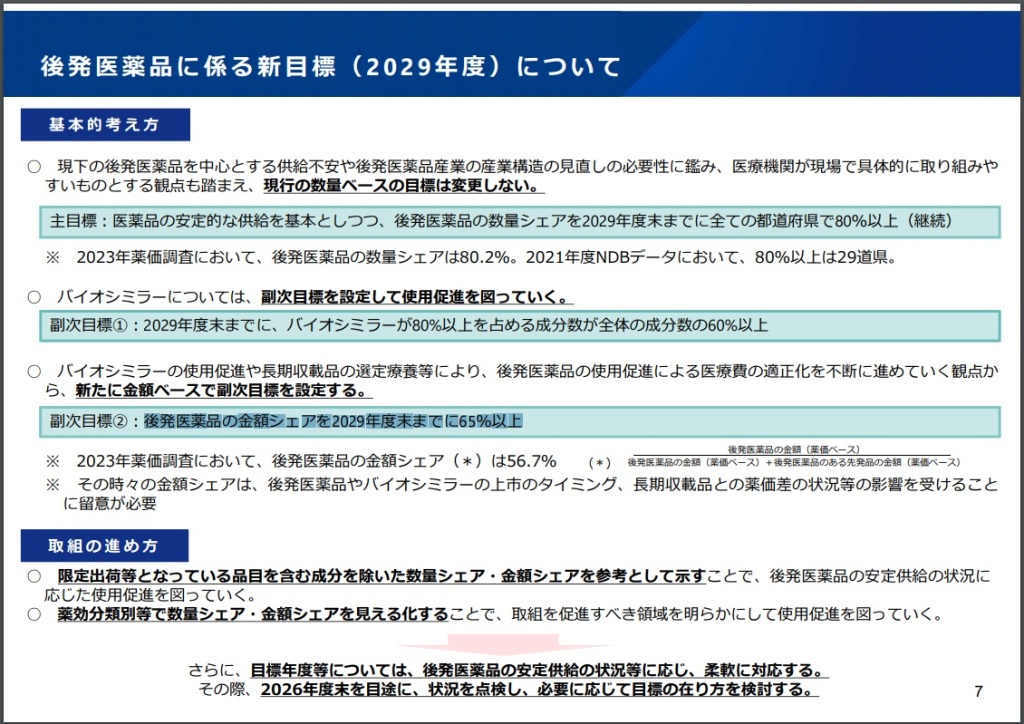

厚生労働省は、後発医薬品の普及率について、金額ベースで65%以上とする新目標を掲げました。

#これで調剤報酬の加算は残る?

数量ベースでは、目標とする80%を達成しましたが(80.2%)、都道府県別では18の都府県が未達成なんです。

目的は医療費の削減なので、数量ベースではなく、金額ベースで新たな目標設定することは当然だと思います。

2029年度の目標としては以下の3つが設定されています。

①後発医薬品の数量シェアを2029年度末までに全ての都道府県で80%以上

現状は全体では80%以上を達成しているが、今後は全都道府県が80%を超える目標を掲げます。

②2029年度末までに、バイオシミラーが80%以上を占める成分数が全体の成分数の60%以上

後発医薬品の使用が進んでいる都道府県でも、バイオシミラーの使用割合が低い都道府県もあります。今後は数量ベースだけではなく、金額ベースの目標も設定して取り組んでいきます。

③後発医薬品の金額シェアを2029年度末までに65%以上

今回の一番の目標です。調剤報酬の観点から考えると、目標を達成すると当然点数は下げられるか無くなります。

この点から考えると、次回改定2026年度、2028年度までは、後発医薬品の加算は、減るでしょうが無くなりはしないかなと考えます。

現在の金額ベースシェアは56.7%なので、もう少しは後発医薬品体制加算は維持しそうです。

詳しくはこちら

後発医薬品に係る新目標について(令和6年3月14日第176回社会保障審議会医療保険部会)

③アプリで減酒治療

飲酒量を減らすスマートフォンアプリの製造販売承認が厚生労働省に申請されました。

アプリを開発したのは株式会社CureAppという会社で、今までに「高血圧治療補助アプリ」や「ニコチン依存症治療アプリ」を開発しており、今回は飲酒量を減らすアプリのようです。

2024年2月に厚生労働省より、適切な飲酒を減らすために活用されることを目的として「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」が発表されました。

従来のアルコール依存症の治療では断酒が中心でしたが、近年は新たな治療方法として「減酒」を目標とした治療が国内外で広まりつつあり、そこに合わせたアプリだと思います。

現在、減酒のアプリは、製造販売の承認申請を厚生労働省に行っており、高血圧のアプリと同じように医師の処方で利用できるようになります。

薬というと、飲み薬や注射剤などを思い浮かべますが、今後ますます「アプリ」を用いた治療が増えるかもしれません。

詳しくはこちら

・日本初、CureAppが「減酒治療アプリ」の製造販売承認申請

④ 最後にお願い

薬剤師の“わ”は、病院、薬局、企業に関係なく、薬剤師の繋がり「わ」を創りたいとの思いから、研修会や交流会を定期的に開催しています❗️

毎回のセミナーでは、日本薬剤師研修センター(PECS)の単位を取得していただけます😃

多くの方にセミナーや交流会にご参加いただくことが私たちの活動の源になりますので、ぜひ、研修会や交流会、オンラインセミナーのご参加をよろしくお願いします😆

「薬剤師の“わ”ニュース(4/7)Vol.33」への1件のフィードバック